vocation politique

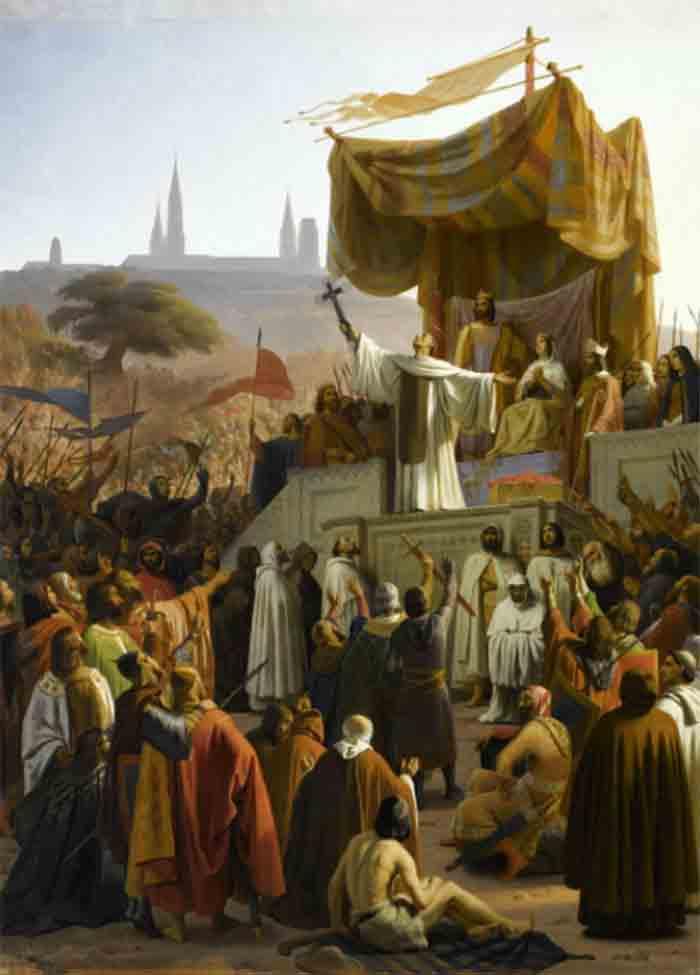

Le projet est d’abord un hommage de Louis-Philippe à la noblesse légitimiste, « immémoriale », qui boudait son régime et dont il rechercha inlassablement le soutien politique. Cette vieille noblesse d’épée a été en effet l’âme des croisades, allant délivrer le tombeau du Christ à Jérusalem de la fin du XIe à la fin du XIIIe siècle, puis assurant la sécurité des routes de pèlerinage depuis cette époque. L’évocation des croisades apparut très tôt dans le projet du roi pour Versailles, mais connut sa véritable réalisation après le don qui lui fut fait par le sultan Mahmoud II (1784-1839), sultan de l’Empire ottoman (1808-1839). de la porte de Rhodes en 1836.

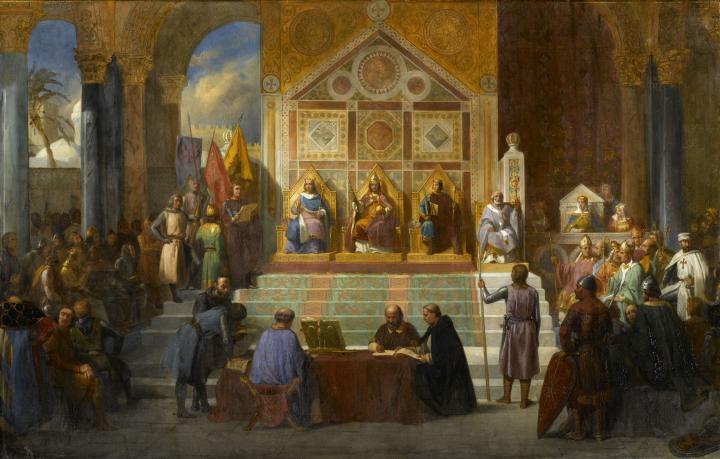

Grande salle des croisades

© EPC/Thomas Garnier

réaménagement de l'aile du Nord

L’emplacement choisi fut le rez-de-jardin du pavillon central de l’aile du Nord, le pavillon de Noailles, rebaptisé « pavillon du Roi ». L’architecte du palais, Frédéric Nepveu remplaça les cinq étages d’habitation de l’Ancien Régime par trois niveaux : des cuisines au rez-de-chaussée, pour les réceptions que le roi organisait au château ; les salles des Croisades au rez-de-jardin, avec d’abord une, puis cinq salles ; des espaces sur l’histoire du règne de Louis-Philippe à l’étage, les salles d’Afrique d’aujourd’hui. Commencés en 1837, les travaux des salles des Croisades se terminèrent en plusieurs étapes : fin du chantier de la grande salle en 1842 ; ouverture de l’ensemble des salles en mai 1843 ; fin des travaux de peinture décorative en 1846. Mais en février 1848, à la chute du régime, plusieurs tableaux manquaient encore.

la porte de Rhodes

Arrivée en France en 1837, la porte de Rhodes servit de modèle pour l’ensemble du décor des salles des Croisades. Elle provient de l’hôpital de l’L'ordre de Saint-Jean de Jérusalem ou ordre des Hospitaliers fut d'abord fondé, au milieu du XIe siècle, en Terre Sainte afin d'accueillir les pèlerins. L'ordre développa ensuite concomitamment une activité militaire chargée d'assurer la sécurité des pèlerins sur les grandes routes terrestres et maritimes de pèlerinage vers la Terre Sainte. Suite aux revers militaires successifs, l'ordre se replia à Acre, puis à Chypre et enfin à Rhodes., qui s’était installé dans l’île de Rhodes au début du XIVe siècle, après avoir été chassé de Terre Sainte en 1291, après la prise de Saint-Jean d’Acre, qui mit fin aux croisades.

Richement sculptée dans le dernier style gothique, la porte, à deux vantaux, est datée de 1512 et porte une statuette de saint Jean-Baptiste, patron de l’ordre. Elle fut redécouverte en 1836, remisée dans un magasin de l’hôpital, par l’un des fils de Louis-Philippe, le prince de Joinville, qui la fit offrir par le sultan à son père pour son musée de Versailles.

La porte de Rhodes

© RMN-GP (Château de Versailles) / © Franck Rau

les maîtres de la peinture du XIXe siècle

Dans les cinq salles des Croisades se déploie le récit des huit principales croisades, entre la fin du XIe et la fin du XIIIe siècle, ainsi que celui des principaux épisodes de l’histoire des chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem depuis leur départ de Terre Sainte, à la fin du XIIIe siècle, jusqu’à leur installation dans l’île de Malte au XVIe siècle. Les 125 tableaux en place, enchâssés dans les boiseries, sont dus à de nombreux peintres d’histoire et de portraits de l’époque établis à Paris : Peintre romantique du XIXe siècle, Eugène Delacroix (1798-1863) reçut de nombreuses commandes de peintures historiques. Il est parent des Riesener, fut l'élève de Guérin et commença à être remarqué grâce au soutien de Gros et de Thiers., Peintre néoclassique français, François Marius Granet (1775-1849) fut l'élève de David et l'ami d'Ingres. Il fut conservateur au musée du Louvre puis conservateur au château de Versailles, sur demande de Louis-Philippe, dans la perspective de créer un musée de l'histoire de France., Peintre néoclassique français, Merry-Joseph Blondel (1781-1853) reçu d'importantes commandes pour le Louvre, le palais Brongniart ou le château de Versailles., Charles-Philippe Auguste Larivière (1798-1876) fut un peintre français du XIXe siècle, spécialisé dans les sujets historiques., Élève de David puis de Gros et de Gérard, Jean-Victor Schnetz (1787-1870) succéda à Indres à la direction de l'Académie de France à Rome. Il inventa avec succès une voie moyenne dans la lutte entre romantiques et néoclassiques., Emile Signol (1804-1892) fut un peintre français du XIXe siècle., Edouard Odier (1800-1887) fut un peintre français du XIXe siècle, spécialisé dans les portraits et les sujets historiques. Il fut l'élève de Coutan et d'Ingres., etc. ; on trouve également des œuvres de jeunes artistes venus d’ailleurs en formation en France : les deux principaux représentants de la première école romantique belge, Peintre Belge du XIXe siècle, Louis Gallait (1810-1887) créa un école de peinture historique qui fit sa renommée à l'échelle européenne. et Peintre et sculpteur belge du XIXe siècle, Gustave Wappers (1803-1874) appartient au mouvement du romantisme historique. Il fut directeur de l'académie de peinture d'Anvers. Travaillant également à Paris, il y reçut des commandes de Louis-Philippe., ou un jeune espagnol prometteur, Peintre romantique espagnol du XIXe siècle, Federico de Madrazo y Kunst (1815-1895) se spécialisa dans les portraits historiques. Il fut directeur du musée du Prado et directeur de l'académie des beaux-arts de San Fernando..

témoignage historique et artistique

Le décor voulu par Louis-Philippe est un décor complet de style gothique, qui intègre des éléments anciens destinés à donner une caution historique et authentique à son récit : dans la grande salle, outre la porte de Rhodes, on trouve un mortier en bronze venant du même lieu, ainsi que la statue priant de Villiers de l’Isle-Adam, grand-maître de l’ordre, qui se trouvait avant la révolution sur un monument qui lui était consacré dans l’église du Temple à Paris.

Le décor des salles des Croisades reste aujourd’hui l’un des ensembles néo-gothiques français les plus anciens et les plus complets qui nous soient parvenus.

Philippe de Villiers de l'Isle-Adam, grand maître des Hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem

© EPV/Thomas Garnier

autres espaces des galeries historiques

- La galerie des Batailles

- La salle de 1830

- La salle du Sacre

- Les salles de l'Empire

- Les salles d'Afrique, de Crimée et d'Italie

- La salle de 1792

- L'attique du Midi

- L'attique Chimay

- Les galeries de pierre basses et hautes du Nord et du Midi